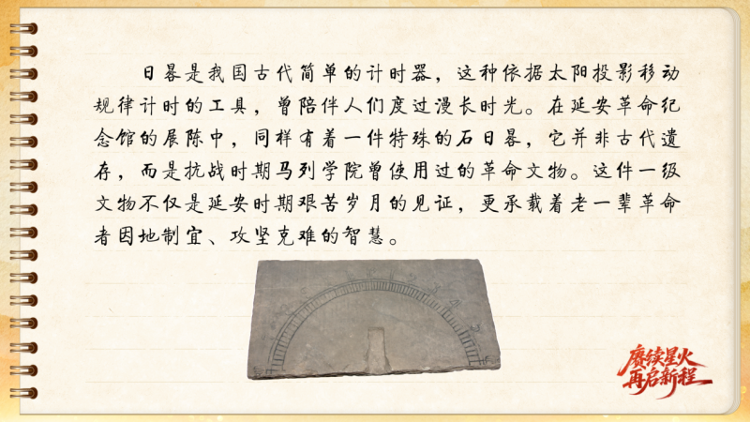

本期令牌:马列学院使用的日晷(颜革命纪念馆藏)

日晷在我的祖国是一种简单的计时器。这种根据太阳投影运动来计时的工具已经陪伴了人们很长时间。在延安革命纪念馆的展览中,还有一个特殊的石浸。它不是古代文物,而是抗战时期马列学院使用的革命文化工具。这座一流文物不仅是延安时期艰难岁月的见证,也承载着老一辈革命家因地制宜、攻坚克难的智慧。

石日晷长78厘米,宽41.5厘米,高15.8厘米。整个身体由布风和岩石制成。它的半圆形“表盘”上刻有12个方格,编号为“12”在中央,左边为“11-7”,和右侧的“1-6”。每个方格又分为6个小方格,数字“12”的正下方有一块石子。

这块石头虽然造型简单,却蕴含着实用的巧思。据介绍,其制作过程是这样的:在一块长方形石头上画一个半圆,并在圆心搭一根短棍。阳光明媚的日子,短棍的影子会随着日出和日落而移动。然后,根据每小时移动的影子的位置,写出分数和数字。 1-12代表小时,每两个数字之间的6个小方框对应10分钟。这样,只要观察柱子的影子就可以读出大概的时间。

资料显示,抗日战争时期,陕甘宁边区长期遭受敌人封锁围困,经济遭受严重困难。当时,许多中央机构都没有钟表来报时,守时麻烦成为影响工作和学习的现实问题。为了解决这个困境,一些同伴模仿古代用日晷计时的方法,制作了这种石头。它诞生后,被干部学校、中央党校、自然科学院使用。

虽然它所提供的时间因天气原因并不完全准确,但它有效缓解了计时难题,成为保证恶劣环境下日常运行的“简易时钟”。如今,这种宝石在生命中经历了多次更替,早已不再具备计时工具的性能。它静静地表达了延安时期“自己动手,丰衣足食”的精神,成为教育后人、铭记历史的最佳典范。

出品人:张宁 策划:李正伟 统筹:雷妙新 制作人:雷妙新 设计:杨景国

来源:新华社、《C《共产党员》微信公众号、延安日报

【编辑:李飞】